Notengebung innerhalb praktischer Fallbeispiele

Zusammenfassung

Der Artikel untersucht die Validität und Objektivität der Leistungsbewertung in der Notfallsanitäter*innen-Ausbildung, insbesondere durch praktische Fallbeispiele. Er kritisiert, dass die Simulationen oft wenig realistisch sind und daher die tatsächliche Kompetenz der Auszubildenden nur unzureichend widerspiegeln.

- Problematik der Simulationen

- In praktischen Fallbeispielen werden Notfallsituationen oft künstlich nachgestellt, wobei PatientInnen durch Puppen oder andere SchülerInnen dargestellt werden.

- Viele sensorische Reize (z. B. Hautfarbe, Atmung) müssen von der Lehrkraft verbal übermittelt werden, was die Realität verzerrt.

- SchülerInnen fragen „Was sehe ich?“ oder „Was spüre ich?“, anstatt selbst wahrzunehmen.

- Validitätsprobleme

- Die realen Herausforderungen eines Notfalleinsatzes (z. B. Wetterbedingungen, Stress, Zeitdruck) können nicht vollständig simuliert werden.

- Die Beurteilung der SchülerInnen basiert oft auf einem Rollenspiel, das nicht unbedingt ihre Handlungsfähigkeit im echten Einsatz widerspiegelt.

- Probleme bei der Notengebung

- Noten werden auf Basis vager Kriterien vergeben („besonders gut“, „vollständig“), ohne klare Operationalisierung.

- Die Bewertung ist oft subjektiv und kann von der Lehrkraft unterschiedlich interpretiert werden (niedrige Interrater-Reliabilität).

- Die Fehlerbewertung ist uneinheitlich: Ein medizinisch gefährlicher Fehler kann je nach Ursache unterschiedlich benotet werden.

- Mangel an Vergleichbarkeit und Objektivität

- Fehlende Videobeweise und unterschiedliche Bewertungsmethoden erschweren eine objektive Beurteilung.

- Praktische Prüfungen enthalten subjektive Elemente, was die Vergleichbarkeit zwischen SchülerInnen beeinträchtigt.

Fazit und Verbesserungsvorschläge

- Die Simulationen sollten realistischer gestaltet werden, z. B. durch High-Fidelity-Simulationen oder strukturierte Nachbesprechungen.

- Lehrkräfte sollten geschult werden, um eine einheitlichere Bewertung sicherzustellen.

- Bewertungsbögen und dokumentierte Kriterien könnten die Objektivität erhöhen.

- Statt einer allgemeinen Note könnte eine detaillierte Kompetenzbewertung erfolgen, die verschiedene Leistungsaspekte getrennt analysiert.

👉 Hauptaussage: Schulnoten in praktischen Fallbeispielen sind nur bedingt aussagekräftig für die tatsächliche Leistung von NotfallsanitäterInnen im realen Einsatz.

Hier geht´s los …

Also lautet ein Beschluss, dass die Rettungsfachkraft was lernen muss.

Diesem Zitat frei nach Wilhelm Busch (2013, S. 25) folgend, trat am 01.01.2014 das „Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters* (Notfallsanitätergesetz – NotSanG)“ in Kraft, welches dadurch das bis dahin geltende Rettungsassistentengesetz ablöste. Darin beschrieben sind Ausbildungsziele, die an den Lernorten Schule, Rettungswache und Krankenhaus vermittelt und erreicht werden sollen. Unter anderem sollen die Schülerinnen und Schüler (SuS) für den Notfalleinsatz befähigt werden,

„[…] invasive[.] Maßnahmen [durchzuführen], um einer Verschlechterung der Situation der Patientinnen und Patienten bis zum Eintreffen der Notärztin oder des Notarztes oder dem Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung vorzubeugen, wenn ein lebensgefährlicher Zustand vorliegt oder wesentliche Folgeschäden zu erwarten sind“ (§4 NotSanG, 2014).

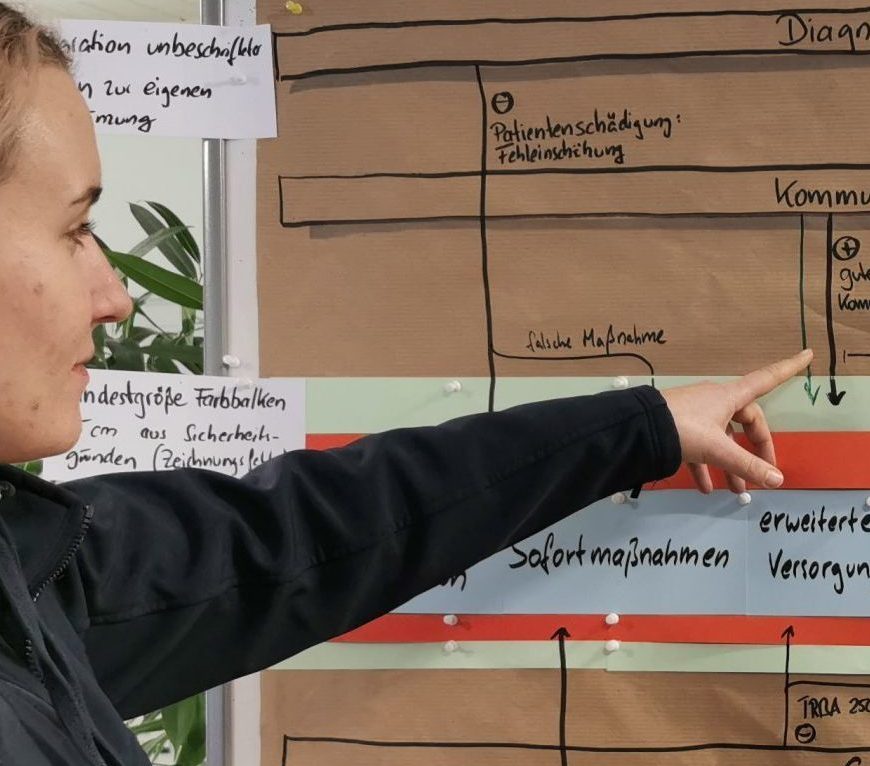

Es handelt sich dabei unter anderem um komplexe heilkundliche Maßnahmen, die unter Zeitdruck durchgeführt werden müssen, wie etwa die Anlage periphervenöser Katheter. Um diese Maßnahmen zu vermitteln, werden sie an bayerischen Berufsfachschulen an praktischen Fallbeispielen geübt und in regelmäßigen Abständen verpflichtend bewertet. Die Ergebnisse müssen anschließend gemäß landesgesetzlichen Vorgaben innerhalb des Schulnotensystems eingeordnet werden. Schulisch lässt sich die Realität des Notfalleinsatzes jedoch nur bedingt nachbilden, praktische Fallbeispiele werden mehr oder wenig aufwendig simuliert. In der Regel laufen sie so ab, dass entweder ein Teil der Schülerinnen und Schüler (SuS) die Patienten mimen -oder jetzt in Corona-Zeiten- statt einem Mimen eine Puppe zum Einsatz kommt, während die Anderen das Fallbeispiel entlang eines Algorithmus bearbeiten. Viele Umgebungsfaktoren wie Wetter oder Einsatzort werden den SuS dabei nur mündlich mitgeteilt, ebenso das Aussehen des Patienten auf Nachfrage. Somit wird innerhalb dieser Leistungsnachweise zwar das prozesshafte Abarbeiten von Algorithmen dargestellt, eine Rückschlussmöglichkeit aus der Bearbeitung auf reale Einsätze ist zumindest fraglich. Daneben existiert das Schulnotensystem, welches mit seinen Notendefinitionen zwar universell einsetzbar erscheint, die Kriterien dafür jedoch sehr genau definiert werden sollten: Die Lehrkraft steht in der Konsequenz möglicherweise vor folgender Entscheidung: Wurde der Patient jetzt „gut“ oder „befriedigend“ gerettet? Welche Note wird der gezeigten Versorgung gerecht? Aus dem Spannungsfeld zwischen den geforderten Kompetenzzielen, der Umsetzung im Rahmen der praktischen Fallbeispiele und der gesetzlich geforderten Leistungsbewertung anhand von Schulnoten, erwächst folgende Fragestellung:

Inwiefern repräsentieren Schulnoten innerhalb praktischer Fallbeispiele die am realen Patienten zu erbringenden Leistungen während der Notfallsanitäter*innen – Ausbildung?

Um sich der Beantwortung dieser Fragestellung zu nähern, wird zunächst auf die Validität des praktischen Leistungsnachweises eingegangen und anschließend auf die Problematik der Einordnung der Leistungen in das bayerische Schulnotensystem.

Valide oder nicht: die Rollenspieler und ihr Theaterstück

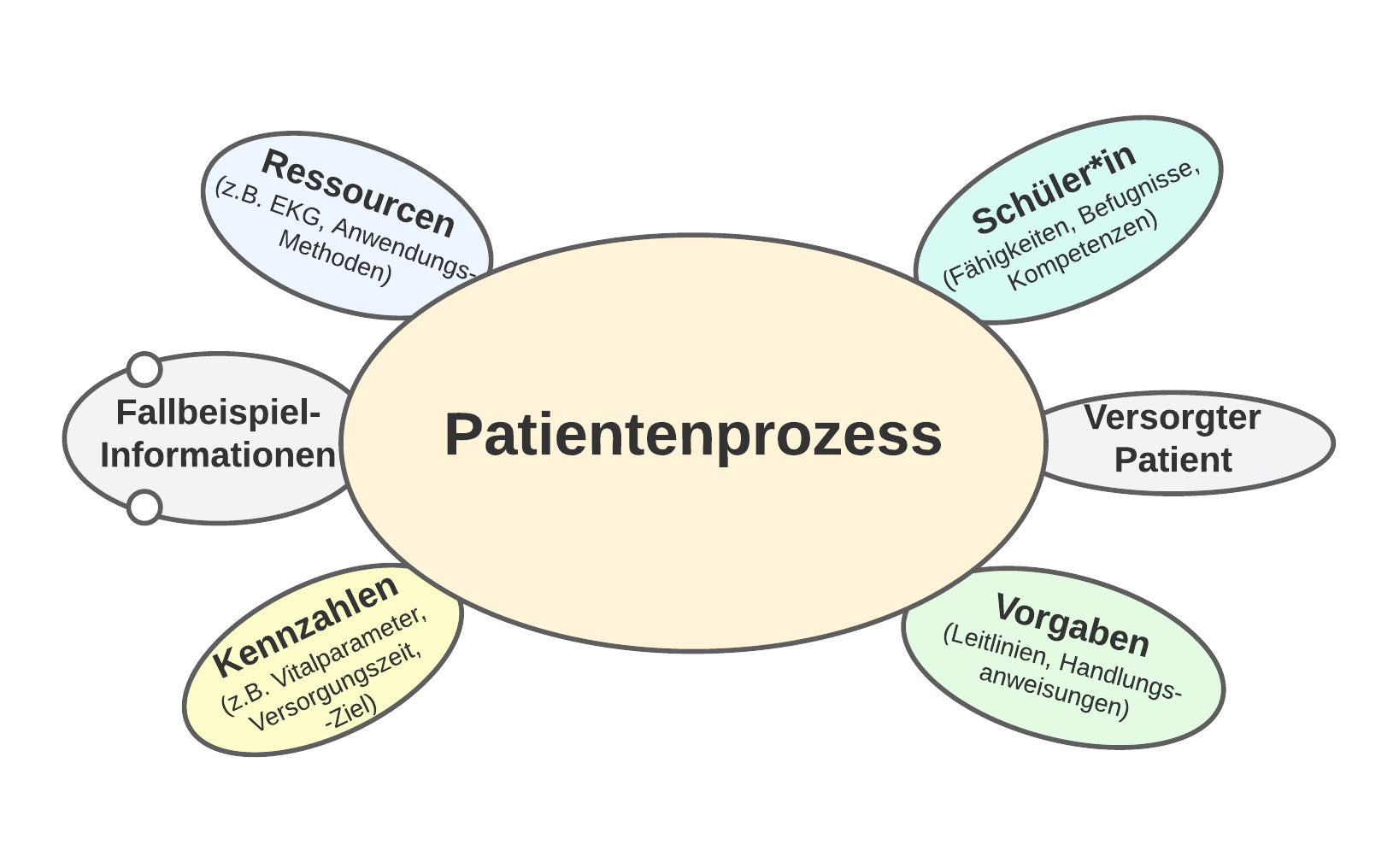

Eines der Probleme ist die mangelnde Validität praktischer. Wenn von Validität gesprochen wird, muss zunächst festgelegt werden, was gemessen werden soll: Hierzu kann in Anlehnung an die Vorgaben im Notfallsanitätergesetz folgendes im praktischen Leistungsnachweis bewertet werden: „Die SuS können einen Patienten nach einem Sturz aus großer Höhe leitliniengerecht versorgen“.

Um valide zu sein, sollten die Fallbeispiele realitätsnah dargestellt werden, allein, weil neben der Versorgung auch die Interaktion mit dem Patienten und das Reagieren auf Befunde bewertet werden soll. Die Fallszenarien werden jedoch alles andere als realistisch dargeboten, sondern werden meist aufgrund ökonomischer Aspekte oder mangels Equipments und Personal im einfachen Klassenzimmer mit Minimalausstattung durchgeführt. Diese Szenarien sind nicht zu vergleichen mit High Fidelity Simulationsumgebungen, in denen Fallbeispiele hochrealistisch durch in der Simulation geschultes Personal gepaart mit technischem Equipment im Wert von mehreren 10.000 Euro gezeigt werden. Wurden vor den Corona-bedingten Einschränkungen noch menschliche Mimen eingesetzt (meist aus Reihen der SuS, mit mehr oder weniger tiefem Wissen um die Krankheiten bzw. der Patientendarstellung), so werden die PatientInnen aktuell von Übungspuppen dargestellt, „gesprochen“ durch die Lehrkräfte oder SuS. Noch expliziter als bei einem menschlichen Mimen muss den SuS beim Herantreten an eine regungslose Puppe zu Beginn und im Verlauf geschildert werden, was sie an dieser sehen sollen. Beispielsweise das Hautkolorit, ob der Patient stehende Hautfalten hat oder schwer atmet. Dies bedeutet, dass die Puppe erst durch eine Szenarieneinweisung und einem Frage-Antwort-Spiel mit den SuS zum „Leben“ erweckt wird. Noch bevor die SuS an den „Patienten“ herantreten, werden sie in das Fallszenario eingewiesen. Dabei bekommen Sie neben der Einsatzmeldung eine ganze Reihe an fiktiven Informationen, die in der Regel mit ihrer realen Umgebung im Klassenzimmer nichts zu tun haben. Dies betrifft die Uhrzeit, das Wetter aber auch die räumliche Umgebung. Das heiße Klassenzimmer im Hochsommer kann somit auch einen Uferbereich an einem Teich darstellen, mit angeblichen Umgebungstemperaturen von minus 10 Grad oder einen Eisenbahntunnel mit Schienenverkehr. Haben die SuS alle Regieinformationen bekommen, kann das Theaterstück beginnen. Die Lehrkraft schlüpft in die Rollen der Angehörigen oder umstehenden Dritten, in die der Patienten und des Beobachters, der nebenbei das elektronische Simulations-Equipment (z.B. EKG) steuert. Die SuS begeben sich in die Rolle der NotSan. Letzte Regieanweisungen werden gegeben, der Vorhang geht auf und die SuS betreten die Bühne. Kritiker werden im Anschluss das Stück bewerten. Allerdings sind die Kulissen in einem Theater meist realistischer und die Schauspieler geübter. Den Part des Souffleurs oder der Souffleuse nimmt der oder die Teampartner*in war. Parallelen zur Kunst sind unverkennbar.

Die Bearbeitung des Fallszenarios basiert auf einstudierten Abläufen, sie ist ebenfalls nicht valide in Sinne einer realen Patientenversorgung, was im Folgenden anhand mehrerer Beispiele verdeutlicht wird. Nach der Szenarieneinweisung und mit Beginn des Leistungsnachweises tritt gemäß Drehbuch die Frage der SuS nach Gefahren auf der Theaterbühne, Verzeihung, an der Einsatzstelle auf (die in den Szenarien eben nicht immer dargestellt werden, zum Beispiel Straßenverkehr) und die von den Dozenten beantwortet werden müssen. Das Erkennen von Gefahren und deren Abwehr stellt nach §4 (2) 1 Lit. a NotSanG ein Ausbildungsziel dar. Es kann durch die Frage nach den Gefahren jedoch nur bewertet werden, ob die SuS sich nach Gefahren bei der Lehrkraft erkundigt haben- nicht, ob sie diese in der Realität auch selbständig erkennen würden. Es wird also nicht bewertet, was gemäß dem Ausbildungsziel bewertet werden soll.

Die hartnäckige Validitätsverweigerung der Fallbeispiele manifestiert sich auch bequem in der körperlichen Untersuchung des „Patienten“ (hier: der Übungspuppe). Denn die SuS müssen die an einem echten Patienten manuell festgestellten Parameter und Befunde an der Puppe erneut mündlich erfragen und nicht selbst erkennen, ähnlich wie bei den Gefahren an der Einsatzstelle. Zwei weitere Beispiele sollen diese Problematik anhand unseres Falles, bei dem der Patient aus großer Höhe gestürzt ist, sichtbar machen.

Bestimmte Befunde einer Pupillenkontrolle sind bei einem Sturz hinweisgebend für Erkrankungen oder Verletzungen. Bei der Durchführung an einer Puppe sind allerdings keine Pupillen vorhanden, daher wird den SuS der Befund auf Nachfrage genannt (z.B. eine Pupillendifferenz). Der Schüler fragt also in diesem Zusammenhang: Was sehe ich? Es kann hier also nicht die Maßnahme „Pupillenkontrolle“ bewertet werden, sondern lediglich, ob der Schüler den genannten Befund richtig deutet und an die Erhebungsnotwendigkeit denkt. Die Lehrkraft muss hier sehr genau hinsehen, denn eine eigentlich fehlerhafte Pupillenkontrolle zieht unter Umständen eine korrekte Befundmitteilung der Lehrkraft nach sich.

Ein weiteres Beispiel: Angenommen, im Verlauf der Versorgung wollen die SuS algorithmusgerecht die Stabilität der Rippen beurteilen. Bei der palpatorischen Untersuchung des Brustkorbs fragen die SuS demnach: „Was spüre ich?“ „Ist der Brustkorb stabil?“ Sie erhalten dann die Antwort, ob der Brustkorb instabil ist oder nicht, gegebenenfalls in Kombination mit Schmerzäußerungen der Übungspuppe. Doch einen realen Brustkorb haben sie bis dato möglicherweise noch nicht untersucht, geschweige denn dessen Instabilität je erkannt, was zu einem weiteren Aspekt führt: die Vorerfahrungen der SuS, denn diese könnten hier unterschiedlicher nicht sein. Haben manche SuS bereits ähnliche wie die darzustellenden Fälle in ihrer rettungsdienstlichen Ausbildung erlebt und können sich zu einem bestimmten Grad in das Szenario einfinden, kennen andere das Krankheitsbild nur aus Büchern. Sie wenden daher ein gewisses Maß an Fantasie auf, um sich in einen Fall hineinzuversetzen, den Sie noch nie erlebt haben und der umständehalber auch nicht realitätsnah dargestellt wird. Es stellt sich also die hier nicht beantwortbare Frage: Wie valide ist ihre Fantasie? Entspricht sie dem Inhalt, den die Lehrkraft messen will?

Wie bei jedem Theaterstück, muss dieses Handlung-Frage-Antwort Spiel geübt werden, sonst stockt die Aufführung, pardon, Versorgung. Die SuS müssen ständig damit rechnen, dass sie von der Lehrkraft verbale Informationen zu Patientenveränderungen bekommen, die sie nicht sehen, zum Beispiel eine beginnende Atemnot. Bei noch ungeübten SuS kommt es dabei aufgrund der Übungskünstlichkeit immer wieder zu Unterbrechungen im Versorgungsablauf, wenn zum Beispiel die SuS vergessen, einen Sachverhalt zu erfragen oder umgekehrt die Lehrkraft ungefragt Informationen zum Patientenzustand gibt, während die SuS gerade mit einer schwierigen Maßnahme abgelenkt sind. Dieses Stocken kann in der Beobachtung den Eindruck erwecken, dass die SuS nicht souverän agieren. Es ist schwierig für die SuS versorgungsmäßig zeitlich „vor den Fall“ zu kommen, also präventive Maßnahmen zu ergreifen zu können, da sie meist damit beschäftigt sind, im Dialog den Patientenveränderungen hinterherzulaufen. Sie handeln also häufig lediglich reaktiv auf Veränderungen. Insofern entspricht das beobachtete Handeln nicht dem Handeln an einem realen Patienten, was wiederrum zu Lasten der Validität geht.

Somit kann festgehalten werden, dass die Leistungsbeurteilung an der Übungspuppe schon deshalb nicht valide im Sinne der Eingangsanforderung sein kann, weil sie eben nicht an einem Patienten, sondern an einer Puppe durchgeführt wird. Es wird vielmehr ein algorithmengesteuerter Dialog zwischen den SuS, der Puppe und der Lehrkraft -also ein Rollenspiel- gezeigt, innerhalb dessen diverse Versorgungsskills angedeutet oder durchgeführt werden. Es wird jedoch nicht das tatsächliche Leistungsvermögen an einem echten kranken Menschen gezeigt, weniger noch, es fehlt den SuS an Informationen, die sie normalerweise in Echtzeit und über andere Eingangskanäle erhalten würden (sehen, hören, fühlen, riechen).

Das Stück ist nach wenigen Minuten zu Ende, die SuS verneigen sich, die Zuseher (wenn es welche gibt) applaudieren und der Vorhang fällt. Doch was haben das Publikum und die Kritiker wirklich gesehen?

Das Stück ist zu Ende: Die Schauspieler und das Interview

Problembehaftet sind auch die (vermeintlichen) Beobachtungen der Lehrkräfte. Hat man im Fußball jahrzehntelang dem Urteilsvermögen des Schiedsrichters vertraut, wurde inzwischen der „Videobeweis“ eingeführt. Immerhin hatte der Schiedsrichter in der Beobachtung des Spiels Unterstützung durch zwei Linienrichter, manchmal gibt es eine zweite Lehrkraft. Ob es nun an zu vielen Fehlentscheidungen, einem Mehr an Objektivität oder schlichtweg um Geld ging sei dahingestellt. Offensichtlich wurden trotz mehrerer, gleichzeitiger Beobachter Entscheidungen getroffen, die nach der Sichtung einer Aufzeichnung als nicht korrekt anzusehen waren. Videoaufzeichnungen sind bei praktischen Leistungsnachweisen und selbst in der staatlichen Prüfung nicht die Regel. Gleichzeitig unterliegen die Lehrkräfte diversen Fehlerquellen. So können möglicherweise durch die SuS getätigte Handlungen übersehen werden. Dieses Risiko steigt nochmals, wenn die Maßnahmen nicht in einem Produkt (messbar) oder einer sichtbaren Handlung enden, also nur mündlich angedeutet werden. Z.B. bei der Sauerstoffgabe, wenn die Flasche nicht aufgedreht oder während des Fallbeispiels wieder abgedreht wird, um Geld zu sparen. Die Lehrkraft als Messinstrument misst eben nicht per se zuverlässig.

Daher wird nach Beendigung des Fallbeispiels in der Regel ein Nachgespräch durchgeführt, in dem die SuS ihre Maßnahmen begründen und auch möglicherweise übersehene Handlungen angesprochen werden. Die Darsteller werden interviewt. Meist wird hier gefragt, was gut oder schlecht gelaufen ist und was die SuS beim nächsten Mal anders machen würden. Aus Zeitgründen finden tiefere Analysen nicht statt. Leider wird Eingangs nur selten gefragt, wie die SuS die dargestellte Situation wahrgenommen haben und welchen Einfluss Übungskünstlichkeiten auf ihr Handeln hatten (die sie erst abschätzen können, wenn sie über Einsatzerfahrung verfügen). Diese Technik erlaubt es, das mentale Bild zwischen den SuS und der Lehrkraft abzugleichen. Hierdurch kann sich über Interpretation der Leistung genähert werden, die die SuS möglicherweise im realen Einsatz zeigen würden. Auch Informationen der Praxisanleiter und Praxisbegleitungen in Zusammenhang mit den Prüflingen beeinflussen die Lehrkräfte bei der Notenfindung. Denn genau diese Informationen erlauben es der Lehrkraft, später Rückschlüsse aus dem Rollenspiel auf die tatsächliche Leistung zu ziehen, im Rahmen einer Interpretation. Da die SuS jedoch in der Praxis nicht immer von ein und derselben Person begleitet werden, besteht die Gefahr, dass bei den Leistungsnachweisen manche SuS der Lehrkraft aus der Praxis im Rettungswagen bekannt sind und manche nicht. Hierdurch leidet die Interpretationsobjektivität stark, was einen direkten Einfluss auf die Validität des Tests hat.

Die Kritiker der Aufführung (Lehrkräfte) ziehen sich nun zurück, um Ihrer Rolle gerecht zu werden. Oder anders ausgedrückt, die Datenerhebung samt Interpretation ist beendet und es geht nun darum, die gewonnenen Erkenntnisse zu bewerten. Doch Kritiker sind nicht gleich Kritiker, das Stück gefällt manches Mal unterschiedlich.

Kommen zwei unterschiedliche Lehrkräfte in der Bewertung eines praktischen Fallbeispiels zu unterschiedlichen Ergebnissen, so ist hier die sogenannte Interrater-Reliabilität betroffen. Diese kann als „[…] ein spezifisches Maß für die Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität“ gesehen und als ein Unterpunkt der Objektivität gezählt werden (Stangl, 2022). Sie hat damit Auswirkungen auf die Güte der Bewertung durch die Lehrkräfte und in letzter Konsequenz wieder auf die Validität. Wird eine zu prüfende Kohorte auf mehrere Lehrkräfte aufgeteilt und bewerten die Lehrkräfte denselben Leistungsnachweis unterschiedlich, so bemerken dies die SuS erfahrungsgemäß sehr schnell und empfinden dies gegebenenfalls als ungerechte Behandlung.

Nun müssen die gewonnenen Ergebnisse in ihr Korsett geschlungen, also in Noten gefasst werden, denn die lange Tradition der Notengebung macht auch vor der Notfallsanitäter*innen Ausbildung nicht halt. Lang ist sie wirklich, denn Ihre Geschichte geht zurück bis ins 16. Jahrhundert.

Die Kritiker schreiben ihre Rezession: die Notenfindung und ihre Hürden

Vor 500 Jahren führte der Jesuitenorden das Klassensystem samt den Schulnoten ein. Daraus entwickelten sich die Notenstufen, die zunächst von eins bis fünf reichten. War es damals entscheidend, überhaupt eine Schule besucht zu haben (dies war wirtschaftlich nicht jedem möglich), gewannen die Noten ab dem 19. Jahrhundert an Bedeutung. Sie waren zum Beispiel in Bayern unabdingbar für die Aufnahme einer Arbeit, die Heirat oder das Kaufen eines Grundstücks. Schließlich wurde 1934 das 5-stufige System um eine weitere Note ergänzt: die Sechs (Neumayer, 2020; Schubert, 2014).

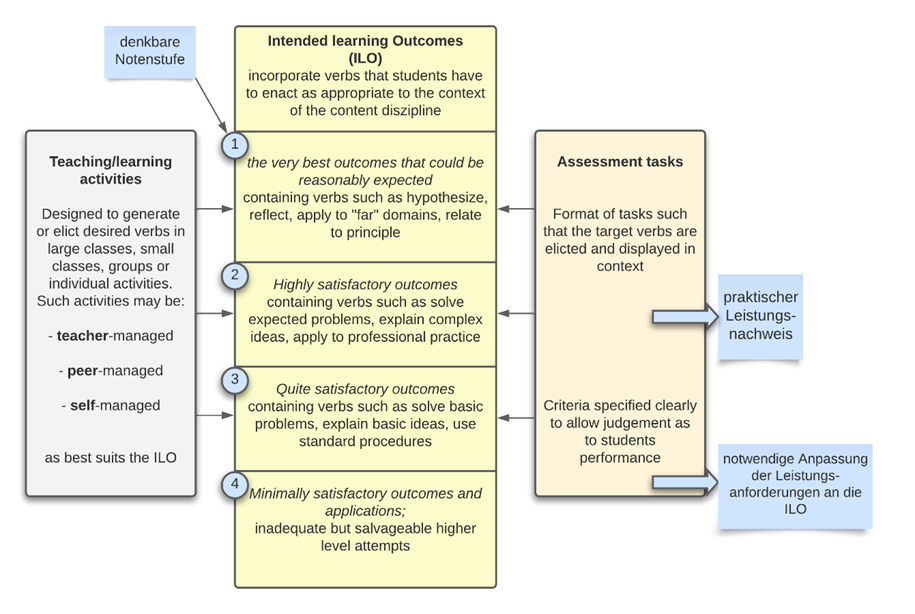

Der Tradition folgend müssen spätestens zur staatliche Prüfung Noten vergeben werden. Die Begründungen für die vergebenen Notenstufen erschließen sich über den Weg der Notendefinitionen, jedoch sind diese Definitionen vage gehalten und sind auch nicht auf bestimmte Leistungsnachweise beschränkt oder adaptiert. Sie gelten sowohl für den mündlichen, den schriftlichen und eben auch den praktischen Teil. Sie müssen von den Prüfenden also für jede Art Leistungsnachweis näher betrachtet und interpretiert werden. Folgende Tabelle stellt die Notendefinitionen nach §8 NotSan-APrV, 2013, https://www.gesetze-im-internet.de/notsan-aprv/__8.html dar:

| Berechneter Zahlenwert | Note in Worten (Zahlenwert) | Notendefinition |

| 1,00 bis 1,49 | sehr gut (1) | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |

| 1,50 bis 2,49 | gut (2) | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |

| 2,50 bis 3,49 | befriedigend (3) | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |

| 3,50 bis 4,49 | ausreichend (4) | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |

| 4,50 bis 5,49 | mangelhaft (5) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |

| 5,50 bis 6,00 | ungenügend (6) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |

Um Leistungen bewerten und eine Note zuordnen zu können, muss zunächst geklärt werden, was unter den „Anforderungen“ innerhalb der Notendefinitionen zu verstehen ist. Nicht zuletzt geht es auch darum, ob eine Prüfung als bestanden gilt (Note 4,49 oder besser), oder nicht. Konsequenterweise müssen die Anforderungen klar umrissen sein. Gleichzeitig müssen die Lehrkräfte den Erreichungsgrad der jeweiligen Anforderung richtig einordnen, also die korrekte Note vergeben. Dazu ist es nötig festzulegen, was unter „in besonderem Maße“, „voll“, und den anderen für das Fallbeispiel undifferenzierten Adverbialen der Notendefinitionen zu verstehen ist.

Jetzt muss das Analoge digitalisiert werden. Die Lehrkraft steht vor der nächsten Hürde, denn ein großes Problem liegt ja gerade in der Messbarkeit praktischer Leistungsnachweise. Diese Erkenntnis an sich ist nicht wirklich neu, die qualitative Forschung plagt sich ebenfalls seit Jahren mit der Objektivierbarkeit. Während die Leistungsmöglichkeiten innerhalb eines MultipleChoice Tests endlich sind (quantitativ), ist dies bei praktischen Leistungsnachweisen nicht der Fall. Bei Ersterem handelt es sich um einen „digitalen“ Leistungsnachweis. Vereinfacht ausgedrückt: Alle Kreuze richtig gesetzt entspricht einer Eins. Das ist messbar. Bei praktischen Leistungsnachweisen wird es schwieriger. Wie soll zum Beispiel die Patientenkommunikation gewertet werden? Messbar wäre hier allenfalls die Tonhöhe oder die Lautstärke. Trotz aller Schwierigkeiten, eine qualitative Beobachtung in einer quantitativen Skala zu verorten, müssen hier die Anforderungen definiert werden. Ein gängiger Definitionsversuch wird im Folgenden anhand eines in der Ausbildung häufig anzutreffenden Praxisfallbeispiels -der Reanimation- beschrieben. Als Anforderung kann also gelten: korrekte Durchführung einer Basisreanimation entlang aktueller medizinischer Leitlinien. Jetzt muss noch der Grad des Erreichens der Anforderung sichtbar gemacht werden. Dies geschieht beispielsweise durch die Festlegung von Kriterien, die ihrerseits in unterschiedlichem Maße erfüllt und bewertet werden. Die Fachgesellschaften erachten innerhalb einer Reanimation folgende Kriterien als sehr wichtig: korrekte Herzdruckmassage (z.B. Druckpunkt, -tiefe, -entlastung, -frequenz), Beatmung (z.B. Atemzugvolumen, Beatmungsfrequenz) und die Defibrillation (Indikation, Zeitpunkt, Energiewahl, Eigenschutz …). Diese Maßnahmen können als „Basismaßnahmen“ angesehen werden. Ihre Vernachlässigungen führen gemäß der aktuellen Studienlage zu einem schlechteren Behandlungsergebnis. Die einzelnen Beobachtungen werden dann beispielsweise in ein Punktesystem überführt und mit einem Notenschlüssel versehen. Aus Diesem lässt sich dann die Note ablesen. Der Vorteil an diesem System ist, dass die Objektivität mit der Anzahl der Kriterien und der genaueren Definitionen des Erreichungsgrades zunimmt, da subjektive Bewertungskriterien der Lehrkräfte in den Hintergrund gelangen. Viele Kriterien sind vergleichbar der Bits beim CD-Player. Die Analoge Musik gewinnt an Qualität bei höherer Auflösung. Nachteilig stellen sich Punktesysteme dar, die keine Gewichtung der einzelnen Maßnahmen aufweisen und dabei eine simple, lineare Bepunktung vorschlagen. Denn würden sowohl für die Beatmung, die korrekte Herdruckmassage und die Defibrillation jeweils drei Punkte als maximale Leistung vorgesehen sein (insgesamt also maximal 9 Punkte), könnten die SuS selbst bei absichtlichem Weglassen einer der drei Basismaßnahmen immer noch zwei Drittel der Punkte erreichen. Bei einem linearen Notenschlüssel entspräche dies der Note 2,7, also einer Drei. Übersetzt: „Die Leistung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen“. Zwar sind alle drei Maßnahmen gleich wichtig, doch wäre diese Form der Punktevergabe nicht angemessen, da die Anforderung an eine korrekte Reanimation nicht erfüllt wurde. Daneben werden über das Punktesystem auch nicht die Rahmenbedingung der Prüfung erfasst. Sollte bei der Reanimation beispielsweise gar keine Defibrillation erforderlich sein, müsste der Notenschlüssel angepasst werden, da der Eigenschutz in diesem Fall nicht bewertet werden kann. Die Lehrkraft stünde dann vor dem Problem, wie viele Punkte sie auf eine Leistung geben soll, die gar nicht gezeigt werden kann, jedoch für die korrekte Benotung aufgrund des Notenschlüssels elementar ist. Das hier vorgestellte Punktesystem kann also höchstens zu Dokumentationszwecken herangezogen werden und um sich später ein Bild von der Leistung zu machen. Auch andere Punktesysteme gehen nach diesem Schema vor, lediglich die Gewichtungen verschieben sich. Es wird also versucht, eine Handlung anhand von Kriterien und Indikatoren messbar zu machen. Doch selbst wenn dies gelingt, darf ein Ziel nicht aus den Augen verloren werden: Die Handlungskompetenz. Oben dargestellte Kriterien bilden lediglich Einzelsskills ab, psychomotorische dargestelltes Fachwissen gepaart mit einer Prise Methodenkompetenz. Das heißt, das Zusammenspiel der Kriterien wird dabei eben nicht erfasst und müsste zusätzlich erhoben werden (zum Beispiel Priorisierungen).

Problematisch ist auch der Umstand, dass Fehler unterschiedlich bewertet werden können. Als Fallbeispiel soll dabei obiger Patient dienen, der jetzt wieder einen Kreislauf hat, jedoch mit deutlich zu langsamem Puls. Das Team entscheidet sich für die Gabe von Adrenalin und durch eine falsche Verdünnung kommt es zu einer 10-fachen Dosierung des Medikaments. Daraufhin bekommt der Patient Herzrhythmusstörungen und Kammerflimmern. Es stellt sich nun die Frage, wie diese Situation zu bewerten wäre.

Eine Möglichkeit wäre es, sich am potentiellen Behandlungserfolg des Patienten zu orientieren. Ein möglicherweise tödlicher Ausgang aufgrund der fehlerhaften Behandlung könnte als „ungenügend“ (Note 6) angesehen werden. Wird die Behandlung als ein Prozess angesehen, dann wurde hier lediglich das Endprodukt (Behandlungserfolg) bewertet. Eine andere Möglichkeit stellt sich dar, wenn der Behandlungsprozess selbst mit einbezogen wird, mit einem Blick hinter die Kulissen. Und dies sollte auch geschehen. Denn ein praktischer Leistungsnachweis unterscheidet sich gerade durch den geleisteten Entscheidungs- und Handlungsprozess von einer schriftlichen Arbeit, im Extremfall einem Multiple Choice Test. Der praktische Leistungsnachweis ließe sich demnach auch als Handlungsprodukt beziehungsweise Handlungsnachweis betiteln. Sichtbar ist bisher allerdings nur die fehlerhafte Handlung, im eigentlichen Sinne die Spritze mit dem Inhalt. Das Verabreichen selbst basiert möglicherweise auf einer falschen Annahme (dass die Dosierung richtig ist). Die Verabreichung wäre dann ein Folgefehler. Somit ist es notwendig herauszufinden, wie es zu der falschen Dosierung kam, denn Fehler ist nicht gleich Fehler.

Die Ursache bzw. Art des Fehlers liegt aktuell noch im Verborgenen, doch genau dieser Umstand ist ein entscheidender Faktor innerhalb der Anwendung der durch das BayEUG vorgegebenen Notendefinitionen. Folgende Aspekte müssen sich gemäß der Notendefinitionen auf die Notengebung auswirken: War es ein Versehen oder eine Verwechslung im Rahmen der Prüfungssituation? Wurde etwas falsch kommuniziert? War es mangelnde Kenntnis über die Verdünnungsreihe? Lag es an einem Rechenfehler? Wird das Medikament selbst oder seine Anwendungsweise nicht verstanden? Je nach Beantwortung dieser Fragen können verschiedene Noten in Betracht gezogen werden, entscheidend sind die konkreten Notendefinitionen und nicht die Kurzversion (z.B. „mangelhaft“) in Bezug auf den Behandlungserfolg. Gleichzeitig kommt es maßgeblich darauf an, wie die Anforderungen definiert wurden. Ein weiterer Faktor könnte ebenfalls einfließen: Das Gefahrenpotential der Maßnahme. Als Beispiel kann eine Medikamentenverwechslung dienen. In einem Fall wird Glucose mit NaCl verwechselt, im anderen Fall ein Muskelrelaxans (bewirkt einen Atemstillstand) mit Aspirin (welches gegeben werden sollte). Die Fehlerursache ist vielleicht dieselbe, allerdings hätte erstere Verwechslung weniger Konsequenzen als die Zweite. Insofern erscheint es legitim, auch den Behandlungserfolg mit ins Bewertungsboot zu holen.

Je nach Art des Fehlers und unter Einbezug zusätzlicher Leistungen der SuS könnten folgende Noten Beispielhaft in Betracht gezogen werden:

- kurz nicht aufgepasst: Leistung weist zwar Mängel auf, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen (= Note 4).

- die Berechnung wurde falsch ausgeführt, Dreisatz wurde in dieser Situation falsch angewendet: Leistung entspricht nicht den Anforderungen, lässt jedoch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können (= Note 5).

- Das Medikament und seine Anwendung werden im dritten Ausbildungsjahr nicht verstanden: Leistung entspricht nicht den Anforderungen und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können (= Note 6).

Für das Verständnis der Ursachen sind daher bei praktischen Fallbeispielen die Nachbesprechungen unbedingt erforderlich. Denn nur auf diese Weise kann die Handlung verstanden werden und auch an der richtigen Stelle angesetzt werden, um die Leistungen zu verbessern. Ebenfalls muss die Notengebung schlüssig begründet werden. Hier wäre es interessant herauszufinden, inwieweit sich die Notengebung durch Weglassen oder Hinzufügen eines strukturiertes Nachgesprächs verändern würde.

Diese Vorgehensweise in der Notengebung verhindert jedoch eine Vergleichbarkeit der SuS anhand der Noten, wenn diese sich anhand des Outcomes vergleichen. Bearbeiten unterschiedliche SuS dasselbe Fallbeispiel und zwei unterschiedliche Teams machen denselben, oben genannten Behandlungsfehler, könnten sie aufgrund der Fehlerursache unterschiedliche benotet werden. Es wäre denkbar, dass sich ein Team ungerecht benotet fühlt und dies das Verhältnis zwischen Lehrkraft und SuS stört. Eine schlechte Note am Ende des Fallbeispiels spiegelt allen Beteiligten damit wider, dass wohl irgendetwas innerhalb dieses Fallbeispiels nicht korrekt war. Nur eben nicht, was.

Fazit

Es lässt sich festhalten, dass die praktischen Fallbeispiele aufgrund ihrer Präsentation hinsichtlich der Fragestellung wenig Valide sind und auch die darin verorteten Handlungsabläufe nur bedingt der Realität entsprechen. Die Überführung der gezeigten Leistung in eine Schulnote ist notwendigerweise an präzise Definitionen der Anforderungen gekoppelt, gepaart mit einem Maß an pädagogischer Subjektivität der Lehrkraft, sprich, es verbleibt ein Bereich der Unschärfe. Je nach Interpretation dieses unscharfen Bereichs können unterschiedliche Noten resultieren. Gut hingegen lassen sich algorithmenbasierte Abläufe und bedingt die Durchführung von Einzelskills wie zum Beispiel des periphervenösen Zugangs darstellen.

Damit repräsentieren Schulnoten innerhalb praktischer Fallbeispiele nur eingeschränkt die am realen Patienten zu erbringenden Leistungen während der Notfallsanitäter*innen – Ausbildung.

Dagegen lässt sich das prozedurale Einhalten eines vorgegebenen Behandlungs-Algorithmus gut anhand der Fallbeispiele darstellen, sofern die SuS das Patientenproblem korrekt diagnostizieren und den passenden Algorithmus auswählen. Zur reinen, prozeduralen Abarbeitung praktischer Fallbeispiele nach dem ABCDE Schema der Notfallmedizin hat sich bereits der Lehrer Lämpel wie folgt geäußert: „Nicht allein das Abc bringt den Menschen in die Höh“ (Busch, 2013, S. 25).

Als Ausblick sollen folgende drei Ausführungen dienen:

1. Die Lehrkraft sollte zwei Dinge mitbringen: die Fähigkeit der pädagogischen Subjektivität, das heißt, sie muss die durchgeführten Handlungen interpretieren und auf die Praxis übertragen. Dafür sollte sie die SuS in ihrem natürlichen Habitat -dem Rettungswagen- bereits begleitet haben. Es wird ein hohes Maß an Fachkompetenz abverlangt, die Lehrkräfte sollten aufgrund der Interpretationsnotwendigkeit idealerweise alle zu prüfende Fälle bereits in der Praxis erlebt haben. Die Erfahrung der SuS spielt ebenfalls eine sehr große Rolle. Mit der Zeit gelingt ihnen die Übertragung der realen Einsätze auf die Fallszenarios im Klassenzimmer, etwa ab dem 2. Lehrjahr. Ab hier können auch die ersten Interpretationen und Übertragungen auf reale Patienten innerhalb der Fallszenarien gelingen.

2. Um die Interrater-Reliabilität zu erhöhen sind Beobachter und Bewertungsschulungen der Lehrkräfte empfehlenswert. Gut ausgearbeitete Dokumentationsbögen als Bewertungsgrundlage sind neben strukturierten Nachbesprechungen ebenfalls ein Bestandteil davon.

3. Um die Validität der Prüfungssituation zu erhöhen, bietet es sich an, kein Kompetenz-, sondern ein operationalisiertes Lernziel zu formulieren, ähnlich diesem -zugegebenermaßen übertrieben dargestellten- Beispiel: „Die SuS können die medizinische Versorgung einer reaktionslosen Übungspuppe unter fiktiven Umgebungsbedingungen mit eingeschränkten Sinnen durch Andeutung ihrer Maßnahmen leitliniengerecht durchführen“.

Die Aufführung eines Fallbeispiels ist ein kleines Kunstwerk, die Kritik eine Note. Doch wird sie der Komplexität des Theaterstücks nicht gerecht. Würde eine kritische Rezension einer Aufführung in einem echten Theater nur aus einer Zahl bestehen?

Literaturverzeichnis

Busch, W. (2013). Max und Moritz. Amazon Kindle.

Neumayer, I. (2020, Juni 17). Schulnoten. planet wissen. Zugriff am 13.3.2022. https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lernen/schulgeschichte/schulgeschichte-schulnoten-100.html

Schubert, F. (2014, Oktober 3). Die Erfindung der Zensuren. Frankfurter Rundschau. https://www.fr.de/wissen/erfindung-zensuren-11257151.html

Stangl, W. (2022). Interrater-Reliabilität. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Zugriff am 17.3.2022. https://lexikon.stangl.eu/11265/interrater-reliabilitaet

Lehrkraft an einer Berufsfachschule für NotfallsanitäterInnen

M.A. Berufliche Bildung im Gesundheitswesen

B.A. Berufspädagogik im Gesundheitswesen – Fachrichtung Rettungswesen

Notfallsanitäter mit mehr als 20 jähriger Berufserfahrung in der Land- und Luftrettung, u.a. als ltd. TC-HEMS und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst