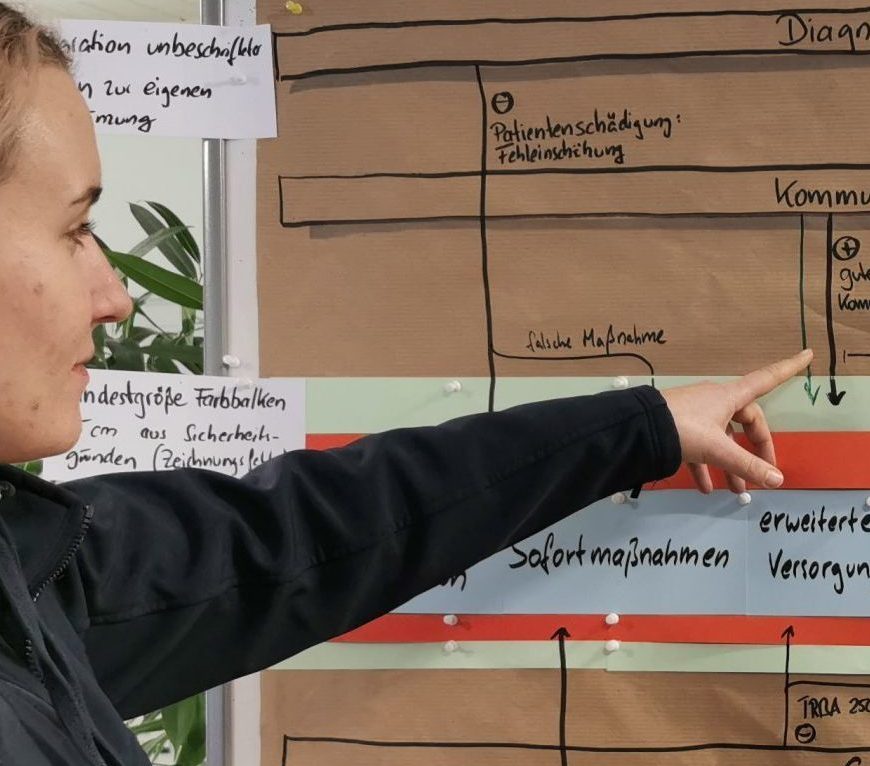

In diesem Beitrag wird der aktuelle Forschungsstand zur prozessorientierten Beurteilung und Bewertung der Leistungen innerhalb praktischer Prüfungen vorgestellt. Hierzu werden Bewertungsbögen und Ansätze unterschiedlicher Disziplinen herangezogen, beispielsweise der IT-Branche und der Pflege.

Aktueller Forschungsstand

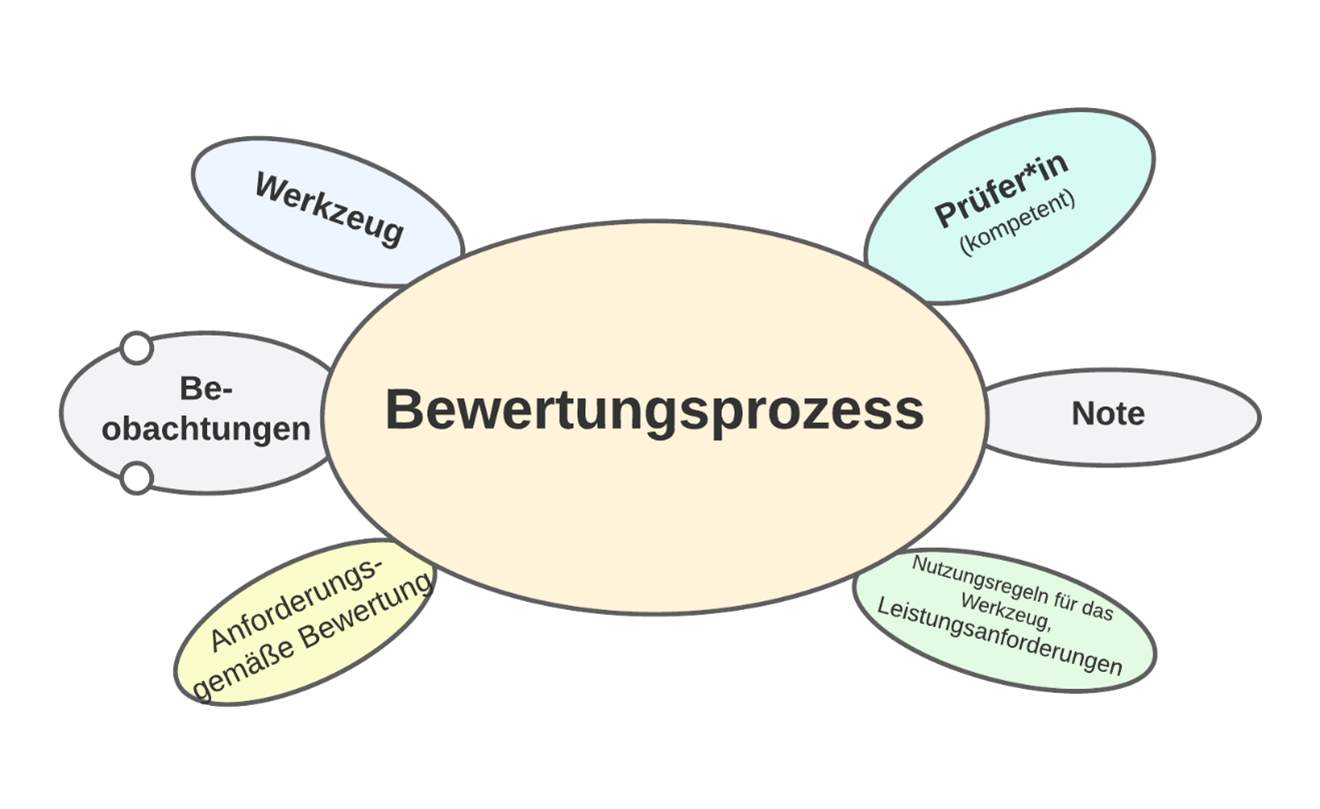

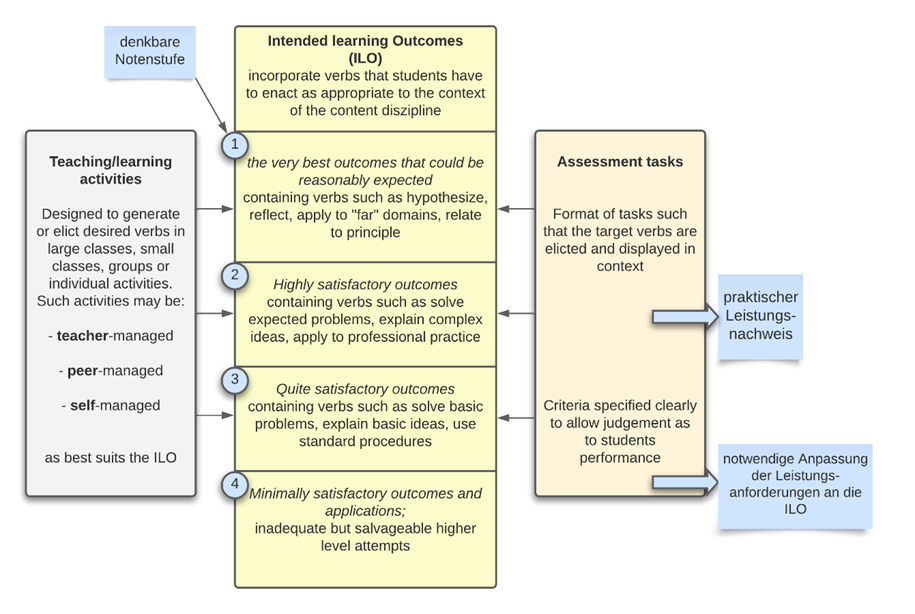

Der Forschungsstand hinsichtlich des Vorgehens oder eines Werkzeugs zur prozessorientierten Beurteilung und Bewertung innerhalb der Ausbildung im Gesundheitswesen wird als gering eingeschätzt, selbiges gilt eingeschränkt auch für die Kompetenzorientierung an sich. Geht es doch letztlich darum, wie prozessorientiert aus den gezeigten Handlungen (Leistungen, Performanz) eine Kompetenz abgeleitet werden kann. Ein diesbezügliches Werkzeug konnte durch den Autor im Rahmen einer Literaturrecherche nicht gefunden werden, obschon sich Ansätze zur Kompetenzmessung auftaten, die jedoch nicht prozessorientiert begleitet werden. Die meisten Prüfungen werden von einem mehr oder weniger detaillierten Bewertungsbogen flankiert, um den Erreichungsgrad von Anforderungen oder Kompetenzen zu beurteilen, zu bewerten sowie ein gewisses Maß an Testgüte zu erreichen. Es gibt Texte, die allgemein auf die Notwendigkeit und Gestaltung prozessorientierter Prüfungsformen hinweisen, allerdings nicht oder nur rudimentär, auf welche Art die Handlungen der Schüler*innen beurteilt und bewertet werden. Müller und Reuter (2011, S. 21) geben in ihrem Artikel zwar ein Beispiel für das Vorgehen in prozessorientierten Prüfungen in der Textilindustrie, legen diesem jedoch materielle Handlungsprodukte zugrunde. Ein solch materielles Ergebnis ist in einem Patientenversorgungsprozess jedoch nicht gegeben und kann somit nicht auf praktische Fallbeispiele im Gesundheitswesen übertragen werden. Auch in der IT-Branche wurde von einer handlungsorientierten zu einer geschäftsprozessorientierten Prüfungsform übergegangen. In deren Konzept werden die Prüfungsinhalte „[…]in Form von Qualifikationen beschrieben […], die mit Geschäftsprozessen verbunden sind. Damit soll es gelingen, die Befähigung prüf- und bewertbar zu machen […]“ (Ebbinghaus, 2004, S. 99). Problematisch sieht Ebbinghaus (2004, S. 104), dass es noch an „[…] entsprechende[.][n] Verfahren der Leistungsbewertung [bedarf]“. Der PPOPP soll dieses Vakuum innerhalb der NotSan-Ausbildung (oder anderen Berufen im Gesundheitswesen) auszufüllen beginnen, da auch hier die entsprechenden Verfahren fehlen. Abseits davon werden im Berufsfeld der Pflege verschiedene Ansätze zur Messung der Kompetenz verfolgt. Da deren Exploration ebenfalls eine Beurteilung und Bewertung der Performanz innerhalb von praktischen Fallbeispielen und ebenfalls aus dem medizinischen Bereich zugrunde liegt, kann der dortige Forschungsstand in die NotSan-Ausbildung übertragen werden. Darmann-Finck und Reuschenbach (2013, S. 25–28) beschreiben als Varianten für die Kompetenzmessung sowohl deduktive als auch anforderungsnahe Verfahren. Während Erstere auf Kompetenzstrukturmodellen basieren, werden bei Letzteren die Anforderungen an den Arbeitsprozess analysiert und der geforderten Performanz gegenübergestellt. Darmann-Finck und Reuschenbach (2013, S. 27) stellen fest,

[…] dass die Instrumente [zur Kompetenzmessung, Anm. d. Autors] zwar testtheoretisch gut bestehen können, die Ergebnisse aber häufig irrelevant hinsichtlich beruflicher Handlungskompetenz sind. Insgesamt lässt sich national wie international konstatieren, dass eine erhebliche Forschungslücke in der systematischen und theoretisch fundierten Entwicklung von Instrumenten zur Kompetenzmessung im Berufsfeld Pflege besteht.

Diese Aussage lässt sich aufgrund obiger Ausführungen auf das Berufsfeld Rettungsdienst übertragen. Hinsichtlich einer Handlungskompetenzmessung vor dem Hintergrund der späteren Berufsausübung mit anschließender Beurteilung und Bewertung sieht der Autor dieser Arbeit den ausschließlichen Weg der Kompetenzmessung über die reinen Leistungsanforderungen an den Arbeitsprozess aufgrund des Bezugsrahmens des Kompetenzbegriffes kritisch, insbesondere, was den Anteil der Sozialkompetenz innerhalb der Handlungskompetenz im Rahmen der NotSan-Prüfungen angeht, da hier keine echten Patient*innen involviert sind und daher diese Kompetenz, wenn überhaupt, dann nur teilweise gezeigt werden kann. Somit kann festgehalten werden, dass sich diverse Autoren zwar mit prozessorientierten Prüfungen und der Kompetenzmessung sowie den dahinterstehenden Modellen beschäftigen, jedoch ein entsprechend übertragbares, praktikables Werkzeug für die tägliche Praxis schuldig bleiben.

Aufbau derzeitiger Beurteilungs- und Bewertungsbögen

Die aktuell vom Autor dieser Arbeit recherchierten Bögen nutzen eine unterschiedliche Herangehensweise. So beinhalten manche Bögen Scoring-Systeme in Bezug auf durchgeführte Einzelmaßnahmen, welche schlussendlich aufaddiert und nach einem Punkteschlüssel in eine Note transferiert werden. Einen anderen Weg gehen Bögen, die auf die Einzelkompetenzen Bezug nehmen, unterteilt in Fach-, Sozial-, persönliche und methodische Kompetenz. Dazwischen bewegen sich Bögen, welche die gestellten Anforderungen über einen Kommentar der Prüfenden abbilden, jedoch nicht zwangsläufig Kausalitäten im Versorgungsprozess beachten. Keines dem Autor dieser Arbeit bekannten Beurteilungs- oder Bewertungssysteme berücksichtigt bei der Bewertung den eigentlichen Prozess der Patientenversorgung bewusst und macht diesen sichtbar. Dies bedeutet, dass der Kontext der gezeigten Handlungen innerhalb der Systeme möglicherweise kaum bis gar keine Beachtung findet, es sei denn, es wird explizit darauf geachtet und ein schriftlicher Kommentar zu Umständen und Kausalitäten eingepflegt. Teilweise stellen sich durch die Nutzung aktueller Bögen auch Beurteilungs- und Bewertungsprobleme heraus. In einem Scoring-Bewertungssystem (einfache Checkliste), welches nur Einzelhandlungen zusammenhanglos wertet, könnten Folgefehler zu einem kontinuierlichen Punktabzug führen, obschon die Schüler*innen korrekt auf ihren Fehler reagiert haben. Ein Beispiel soll diese Problematik verdeutlichen: Während einer Reanimation sollte nach aktuellen GRC- Leitlinien die Gabe von Adrenalin intravenös nach der 3. Defibrillation bei therapierefraktärem Kammerflimmern so früh wie möglich erfolgen (Soar et al., 2021, S. 407). Die erforderlichen Schocks sollen im Abstand von zwei Minuten durchgeführt werden. Angenommen, die zu Prüfenden machen zuvor einen zeitraubenden Fehler bei der Anlage des venösen Zugangs, so verzögert sich automatisch die Gabe des Adrenalins möglicherweise bis nach dem 4. oder 5. Schock. Aus einer reinen Checkliste mit der Anforderung „Adrenalin unmittelbar nach dem 3. Schock“ ginge diese Kausalität im Patientenversorgungssprozess später nicht hervor. Stünden obige Anforderungen jedoch dezidiert in einer Checkliste, führt dies zu Punktabzug bei der Anlage des Zugangs und beim Zeitpunkt der Gabe des Adrenalins, ohne dass die Prüfenden darauf Einfluss nehmen könnten. Ein weiteres Problem besteht in der Gewichtung der Maßnahmen, welche nicht immer innerhalb der Bögen ersichtlich ist. Auch Schlegel (2018, S. 15) äußert sich kritisch zum Einsatz von Checklisten.

[…] Checklisten [belohnen] jene Studierende, welche exakt die Handlungsabläufe verrichten. Routiniertere Kandidaten hingegen überspringen aufgrund ihrer Erfahrung eventuell einige Schritte, die gemäß Checkliste Punkte geben würden. Checklisten werden einer höheren Expertise nicht gerecht.

Um obige Ausführungen anhand konkreter Beispiele nachvollziehen zu können, werden nachstehend zwei Bewertungsbögen in ihren Grundzügen dargestellt. Ob diese Bögen aktuell noch Verwendung finden oder aktualisiert wurden, ist dem Autor unbekannt:

1. Ein Exemplar zum ABCDE Schema findet sich auf der Internetpräsenz des Bildungsinstituts des DRK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz ev. (Herzog, 2015), er weist allerdings einen checklistenförmigen Aufbau ohne Betrachtung von Zusammenhängen auf und es existiert kein Hinweis auf die Bewertung.

2. Der zweite Bogen nach Kaiser et al. (2016, S. 27) nähert sich über die Spalte „Ablauf“ zumindest dem Versorgungsablauf aus §17 der NotSan-APrV (2013) an. Eine Notenfindung ist in dem Bogen nicht vorgesehen, da es sich hier um die Ergänzungsprüfung zum/zur Notfallsanitäter*in handelt und nur ein Bestehen oder Nichtbestehen gewertet wird.

Fazit

Es besteht die Notwendigkeit eines Werkzeugs, um die geforderten, prozessorientierten Prüfungen auch prozessorientiert beurteilen und bewerten zu können. Aktuell verfügbare Instrumente eignen sich nicht zur Handlungskompetenzmessung innerhalb praktischer Fallbeispiele.

Literaturverzeichnis

Darmann-Finck, I. & Reuschenbach, B. (2013). Entwicklungsstand der Kompetenzmessung im Berufsfeld Pflege. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen, 107 (1), 23–29. https://doi.org/10.1016/j.zefq.2012.11.020

Ebbinghaus, M. (2004). Prüfungsformen der Zukunft? Prüfungsformen mit Zukunft? Projektarbeit und ganzheitliche Aufgabe ; zweite Evaluation der Abschlußprüfung in den IT-Berufen. Bertelsmann.

Kaiser, G., Burrows, J., Enke, K., Jürgen, S., Tholema, H., Wortley, M.-A., Zarling, M. & Zimmermann, M. (2016). Materialien für die dreijährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter (Niedersächsisches Kultusministerium, Hrsg.). https://www.skverlag.de/fileadmin/files_content/Gesetze_und_Verordnungen/Niedersachsen_Mateialien_Ausbildung_NotSan.pdf

Herzog, M. (2015). Beurteilungsbogen ABCDE-Schema (Primary:survey). https://www.bildungsinstitut-rlp.drk.de/fileadmin/downloads/Jaehrliche_Fortbildungen_im_RD/2015/ABCDE-Beurteilungsbogen.pdf

Müller, H.-J. & Reuter, C. (2011). Entwicklung prozessorientierter Prüfungsaufgaben. Bundesinstitut für Berufsbildung. https://d-nb.info/1042489246/34

Schlegel, C. (Hrsg.). (2018). OSCE – kompetenzorientiert Prüfen in der Pflegeausbildung: Einführung und Umsetzung von OSCE-Stationen: mit über 40 Beispielen von OSCE Aufgabenstellungen und Beurteilungskriterien. Springer.

Soar, J., Böttiger, B. W., Carli, P., Couper, K., Deakin, C. D., Djärv, T., Lott, C., Olasveengen, T., Paal, P., Pellis, T., Perkins, G. D., Sandroni, C. & Nolan, J. P. (2021). Erweiterte lebensrettende Maßnahmen für Erwachsene: Leitlinien des European Resuscitation Council 2021. Notfall + Rettungsmedizin, 24 (4), 406–446. https://doi.org/10.1007/s10049-021-00893-x

Zitation (APA 7): Gabriel,O. (1. Juli 2024). Aktueller Forschungsstand zur prozessorientierten Beurteilung und Bewertung von praktischen Fallbeispielen im Gesundheitswesen. Prozessorientierte Didaktik im Gesundheitswesen. https://pdges.de/aktueller-forschungsstand-zur-prozessorientierten-beurteilung-und-bewertung-von-praktischen-fallbeispielen-im-gesundheitswesen/.

Lehrkraft an einer Berufsfachschule für NotfallsanitäterInnen

M.A. Berufliche Bildung im Gesundheitswesen

B.A. Berufspädagogik im Gesundheitswesen – Fachrichtung Rettungswesen

Notfallsanitäter mit mehr als 20 jähriger Berufserfahrung in der Land- und Luftrettung, u.a. als ltd. TC-HEMS und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst