Die Orientierung am simulierten „Outcome“

Die erste Möglichkeit ist, nur das Patientenoutcome als (End-)Produkt zu betrachten. Um sich allein am Outcome zu orientieren, müsste es also genügen, als Prüfer*in nach der Versorgung durch die Prüflinge den Raum zu betreten und zu sehen, wie es den Mimen geht. Dies eignet sich jedoch nicht für eine Beurteilung und Bewertung, da dieser Zustand (das Outcome) kein unmittelbares Resultat der Handlungen der Schüler*innen ist, sondern mittelbar der Steuerung der Prüfer*innen oder dem Verhalten der Mimen unterliegt. Es müsste also ein weitere, prüfungsberechtigte Person hinzutreten, was nicht der Fall ist. Auch könnte im Rahmen eines Reanimationsfallbeispiels von vorneherein ein letaler Ausgang vorgegeben sein, d. h. das Versorgungsergebnis wird ein(e) virtuell toter Patient*in sein, egal, was die Prüflinge geleistet haben. Hier unterliegt das Patientenoutcome unter Umständen Faktoren, auf die die Prüflinge gar keinen Einfluss nehmen können oder die im hohen Maße von den Prüfer*innen abhängig sind. Die reine Endproduktorientierung kann jedoch in manchen (Berufs-)Sparten Sinn ergeben. Soll zum Beispiel ein materielles Endprodukt wie ein Möbelstück gefertigt werden, kann der Prozess seiner Entstehung je nach Anforderung vernachlässigt werden, sofern die dem Produkt zugrunde liegenden Indikatoren eine Beurteilung und Bewertung erlauben. Im Rahmen der Fallbeispiele in der NotSan-Ausbildung werden die Prüflinge ihre Leistungen prozesshaft an den Reaktionen der Mimen oder Eingaben durch die Prüfer ausrichten. Sie führen somit über Ihre Handlungen in den Prozessen einen Dialog mit den Prüfern. So gesehen ist das virtuelle Patientenoutcome das Schlusswort nach dem Dialog und wird durch ein Nachgespräch ergänzt.

Die Orientierung am Patientenprozess

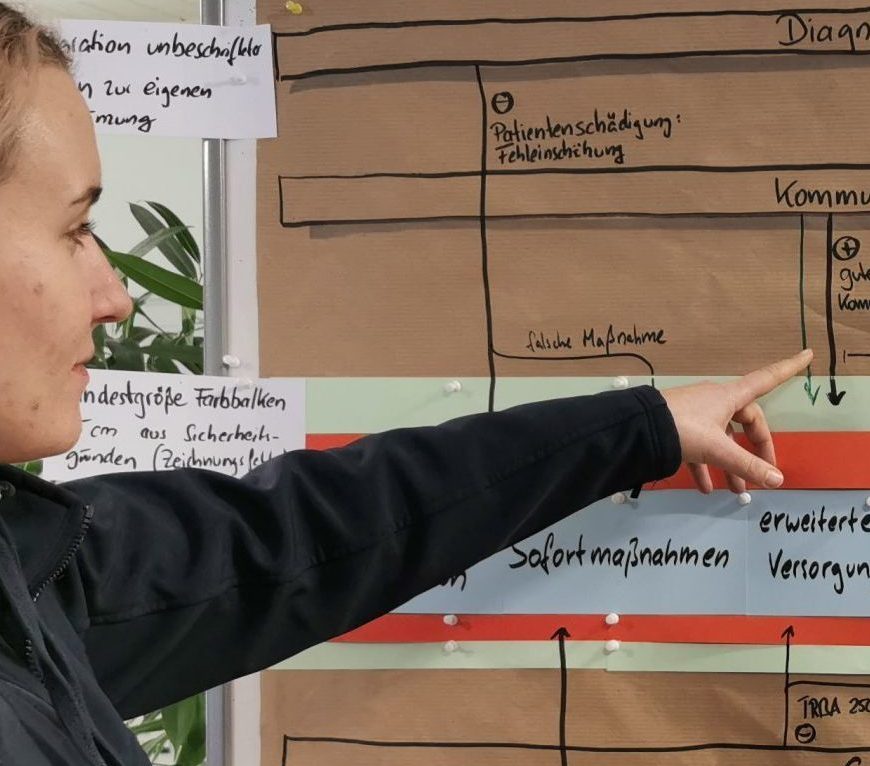

Viele der gestellten Leistungsanforderungen können ausschließlich über den Patientenprozess selbst gezeigt werden, dazu gehören sämtliche sozialen Handlungen wie die Kommunikation. Ein gewisses Maß an Produktorientierung ist jedoch nicht ausgeschlossen, sondern sollte einfließen. Beispielsweise kann ein korrekt gelegter und funktionsfähiger venöser Zugang durchaus als Produkt eines Patientenprozesses gelten. Hierbei sollten sämtliche Umstände, welche die Handlung beeinflussen, in die Beurteilung und Bewertung einfließen, da auf diese Weise Abweichungen vom Optimum gegebenenfalls begründet werden und somit akkurat beurteilt werden können. Widulle (2009, S. 134) unterstreicht obigen Prozessorientierungsvorschlag unter Inbezugnahme anderer Berufsausbildungen mit oder ohne Dienstleistungen. Er unterscheidet „künstlerisch-gestaltende Studiengänge“ wie z. B. Architektur mit enthaltenden Produkten von „sozialen und pädagogischen Berufen, die Dienstleistungen für Menschen erbringen“. In Letzteren „[…] ist das Ergebnis beruflichen Handelns nicht in gleicher Weise sinnlich-produktorientiert“ (Widulle, 2009, S. 134).

Bezugsnormen in der Leistungsbewertung

Innerhalb der Prüfungsform praktischer Fallbeispiele kommen verschiedene Orientierungen und Bezugsnormen in Betracht, die einen großen Einfluss auf die Beurteilung und Bewertung nach sich ziehen. Hier geht es darum, aus welcher Perspektive die Leistung der Prüflinge betrachtet werden soll und welche Norm dabei angelegt wird. Damit ist nicht eine Handlungs- oder Kompetenzorientierung gemeint, sondern hier bestehen als Varianten das virtuelle Patientenoutcome am Ende des Fallbeispiels, der Patientenprozess an sich oder beides in Kombination.

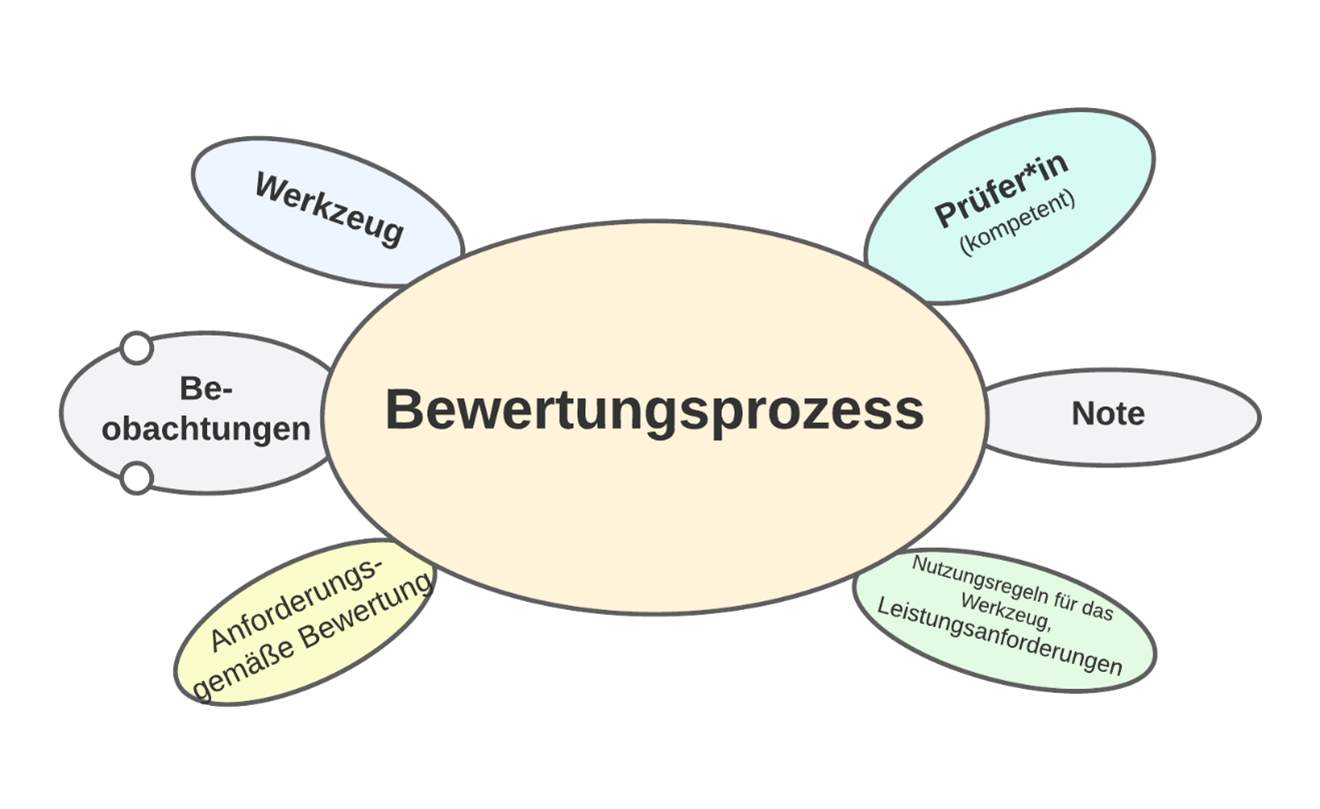

Die Beurteilung der Leistung erfolgt grundsätzlich entlang einer Bezugsnorm. Drei wesentliche Bezugsnormen sind die Individualnorm, die Sachnorm und die soziale Norm. In der Individualnorm werden die Schüler*innen anhand der eigenen, vorangegangenen Leistung beurteilt und bewertet. Die Sachnorm ist kriteriengeleitet, hier spielt die Performanz anderer Schüler*innen keine Rolle. Wird nach der sozialen Norm beurteilt und bewertet, werden die gezeigten Leistungen innerhalb einer Kohorte, also z. B. der Klasse verglichen. Für die Bewertung bedeutet dies, dass zunächst die Leistungen festgestellt werden und im Anschluss der Notenschlüssel so angepasst wird, dass sich die meisten Noten im Mittelfeld bewegen. Letztere Norm erntet Kritik, da hier eine Normalverteilung in einer nicht zufälligen Gruppe vorweggenommen wird. In Niedersachsen ist die Anwendung der sozialen Norm während Abiturprüfungen explizit verboten (Paradies et al., 2018, S. 35–37). Zusammengefasst sind die individuelle- und soziale Norm inter- bzw. intrasubjektiv vergleichende Normen, während die Sachnorm sich ausschließlich an vorgegebenen Kriterien orientiert.

Konsequenz für die Beurteilung und Bewertung:

Eine leistungsanforderungsgemäße Beurteilung und Bewertung gelingt nur durch eine patientenprozessorientierte Betrachtung der Versorgung unter Einbezug derer Handlungsprodukte.

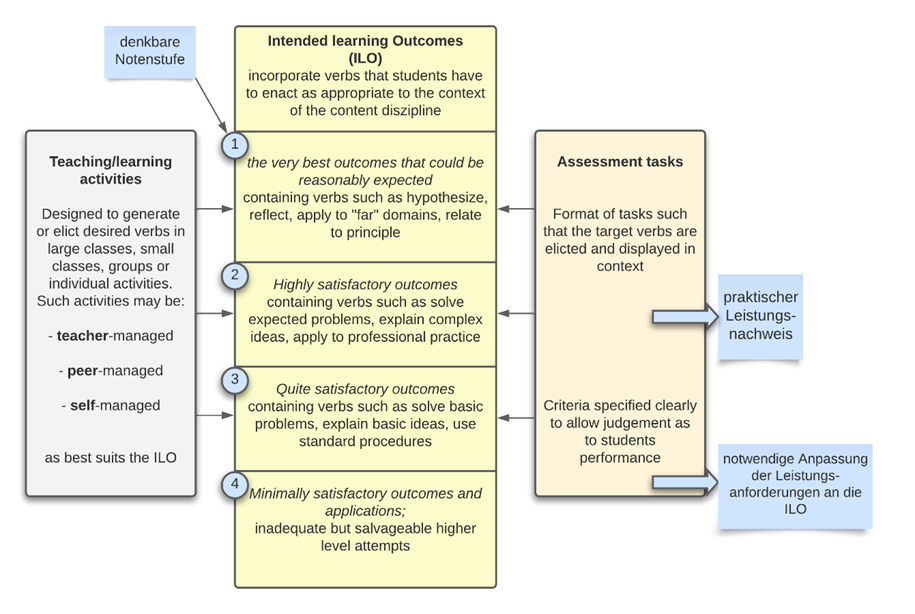

Weitere wichtige Bausteine einer Beurteilung und Bewertung stellen die Performanz sowie die Begriffe der Qualifikation und Kompetenz dar. So kann über die Performanz versucht werden, einerseits eine Qualifikation oder eine Kompetenz zu messen. Die grundlegende Intention des Leistungsnachweises bestimmt schlussendlich die Auswahl der Prüfungsform, das Fallbeispiel und die eingesetzten Leistungsanforderungen. Qualifikation und/oder Kompetenz stellen also das Prüfungsziel dar.

Literaturverzeichnis

Paradies, L., Wester, F. & Greving, J. (2018). Leistungsmessung und -bewertung (7. Aufl.). Cornelsen.

Widulle, W. (2009). Handlungsorientiert Lernen im Studium: Arbeitsbuch für soziale und pädagogische Berufe. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Zitation (APA 7): Gabriel,O. (29. Juni 2024). Orientierungen und Bezugsnormen innerhalb der Beurteilung und Bewertung praktischer Fallbeispiele. Prozessorientierte Didaktik im Gesundheitswesen. https://pdges.de/orientierungen-und-bezugsnormen-innerhalb-der-beurteilung-und-bewertung-praktischer-fallbeispiele/.

Lehrkraft an einer Berufsfachschule für NotfallsanitäterInnen

M.A. Berufliche Bildung im Gesundheitswesen

B.A. Berufspädagogik im Gesundheitswesen – Fachrichtung Rettungswesen

Notfallsanitäter mit mehr als 20 jähriger Berufserfahrung in der Land- und Luftrettung, u.a. als ltd. TC-HEMS und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst